法制新闻报道的现状与出路

一、法制新闻报道的现状与出路

1、法制新闻与法制新闻学的概念

法制新闻,是指新近发生的并为人们所感知的法制信息。

在人类社会发展进程中,法制新闻是与社会的法制实践相伴而生的。有什么样的法制形态,就有什么样的法制新闻。而法制新闻报道,则是人们对于法制信息的传播。

资料表明,中国共产党新闻史上第一篇法制新闻是1944年4月29日,《解放日报》上头版头条,原新华社社长穆青写的《本市白家坪巫神杨汉珠伤害人命被判刑 常志胜迷信弄得家破人亡》。当时叫社会新闻,这几年才认祖归宗,回到法制新闻的怀抱。

法制新闻学,作为人们对于法制新闻(本源)、法制新闻报道(载体)、法制新闻传播途径(媒介)及其传播者(主体)的相关理论研究,则产生于相对较晚的时候。直到最近几年,法制新闻学才成为新闻学的一个新的分支学科,以其虽然稚嫩却别具特色的风采,在新闻学的理论殿堂中闪亮登场。

2、法制新闻的背景研究

1980年8月底,邓小平同志在中共中央政治局扩大会议上的重要讲话中,沉痛地指出:

“我们过去发生的各种错误,固然与某些领导人的思想、作风有关,但是组织制度、工作制度方面的问题更重要。这些方面的制度好可以使坏人无法任意横行,制度不好可以使好人无法充分做好事,甚至会走向反面。即使像毛泽东同志这样伟大的人物也受到一些不好的制度的严重影响,以至对党对国家对他个人都造成了很大的悲剧。”

是邓小平同志的这个讲话,第一次深刻地揭示了“文化大革命”这场悲剧的要害和根源。

如何才能防止悲剧的重演呢?邓小平同志提出:“为了保障人民民主,必须加强法制。必须使民主制度化、法律化,使这种制度和法律不因领导人的改变而改变,不因领导人的看法和注意力的改变而改变。”这是新中国建立以来党和国家领导人,第一次把法律制度提到如此重要的高度。

基于这种认识,自1978年以来,中国开始了一系列紧罗密鼓的立法活动。比如,重新修改了宪法,制定了一批法律法规,大力恢复和推进民主法制建设的进程等等。至1985年9月,当时担任全国人大常务委员会委员长的彭真同志,在首都人民大会堂举行的一个记者招待会上宣布:中央决定,从现在起,到本世纪末,我们要从运用党的方针政策管理国家事务和社会事务的做法,逐步过度到依靠宪法和法律来管理国家事务和社会事务。

这是中华人民共和国以她法定的最高权力机关最高领导人的身份,头一次向世界作出的“依法治国”宣言。这是一个划时代的宣言。

为此,中央决定:通过各种宣传方式,广泛、全面、深入地向广大干部群众宣传法律常识,大力加强民主法制教育。1985年11月,国务院作出了《关于加强法制宣传教育,在公民中普及法律常识的决议》;同年11月22日,第六届全国人大常委会第十三次会议通过了《关于在公民中基本普及法律常识的决议》。这两个决议,标志着中国普法工程全面启动。自1986年开始,中国开始了“在具有接受能力的全体公民中普及法律常识”的宏大工程。

要知道,在20世纪80年代之前,在中国新闻报道的苑林中,比较常见而且形成气候的专业新闻报道,主要有工业新闻报道、农业新闻报道、科技新闻报道、卫生新闻报道、文艺新闻报道,还有体育新闻报道、军事新闻报道、国际新闻报道。相对而言,由于法制新闻媒介的薄弱甚至缺位,法制新闻报道在相当长的时期内都没有形成气候。即使是散见于主流新闻媒体的单篇法制新闻报道,也往往被人们所忽视。

随着中国法制新闻媒介的迅速兴起和蓬勃发展,法制新闻报道以其异军突起的姿态和别具特色的光彩闪亮登场,令世人刮目相看。

3、20多年来的法制报道评析

A.成果评析

(1)充当法律顾问,促进普法

我们知道,宣传教育与新闻报道是两种不同的传播方式。前者是通过传输某种既定的思想观念,以影响和控制受众的情绪和行为;后者则是以传播信息和交流思想为主要特征。

自上世纪80年代以来,在普法工程中,法制新闻报道以其传播迅速、传授双方共享信息的特点,通过及时传播法制建设进程中的相关信息,报道相关事例和案例,为广大干部群众提供了丰富多彩的普法宣传教育,成为了广大干部群众学习法律知识的良师益友。

特别是在市场经济的大潮中,社会生活中出现了许多新情况和新问题。如何运用法律手段去应对这些新情况和新问题,成为了人们的迫切需要。法制新闻报道及时地选取那些群众迫切需要解决而又感到困惑的问题,以案说法,以案析法,释疑解惑,为群众提供了及时而实用的法律咨询。

(2)维护法律尊严,扬善惩恶

在及时传播法制信息,广泛开展法制宣传教育的同时,法制新闻报道也是维护法制尊严、抨击社会丑恶现象的有力武器。20多年来,法制新闻报道一方面满腔热情地宣扬依法办事、秉公执法、见义勇为的先进人物和先进事迹,另一方面对那些贪污受贿、走私贩毒等犯罪行为进行无情的揭露和批判。特别是在反腐败斗争中,法制新闻报道及时地传播中央关于反腐败斗争的决策和决心,有选择地对一批轰动全国的大案要案进行了曝光,极大地鼓舞了广大人民群众反腐败的斗志和信心。所有这些,极大地弘扬了社会主义正气,打击了各种黑恶势力和歪风邪气,起到了扬善惩恶的作用。

B.问题分析

法制新闻报道活动对促进国家的法制建设,提高人们的法律意识和法治观念,发挥了巨大的作用。但是,由于种种原因,法制新闻报道中的偏差和失误,也在社会上产生了不容忽视的负面影响。

(1)报道失误,为患社会

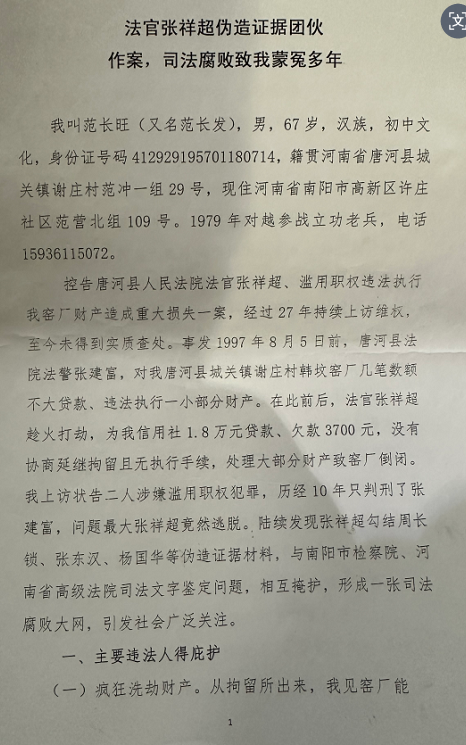

对有关法律问题报道失误,对社会经济秩序造成祸害。1992年夏天,首都一些报纸,把本来属于“经济诈骗”性质的北京长城公司的非法集资活动,作为“中国科技产业的一个创造”和“充满希望的事业”来加以报道,致使首都等地许多群众甚至企事业单位受骗上当,被诈骗金额高达数亿元之巨!事发后,犯罪分子沈太福被依法判处死刑,报道失误的新闻媒介和新闻记者也受到了查处。

(2)报道失当,干扰司法

正当的法制新闻报道,无疑对司法审判具有舆论监督的作用。但是,对正在审理中的案件报道失当,则对正常的司法程序造成干扰。2000年1月17日,浙江省金华市发生一起儿子杀死生母的“家庭暴力案”。在人民法院尚未对该开庭审理的时候,犯罪嫌疑人就被某些媒介以一种毫无置疑的口吻报道为“故意杀害生母”的“罪犯”。新闻报道中这种“先行判决”的做法,不但影响了广大受众对案件的认识和判断,也或多或少地影响了受案法官的思想和情绪。

(3)报道失实,官司频发

对有关事实报道失实,不但对被报道者和社会造成侵害和影响,也把新闻媒介和新闻记者推上了被告席。自1985年中国第一例“新闻官司”在上海开庭之后,由于新闻报道而引发的诉讼案件日渐增多。据统计,1987年至2007年底,全国法院受理的新闻诉讼案件10000多起。如今,新闻媒介和新闻记者因为新闻报道失实而被推上被告席的,已经是屡见不鲜的事实。

当然,我不赞成夸大新闻官司的消极面。新闻侵权诉讼,或者说新闻官司,主导面是积极的,对推动新闻改革有作用。它把我们的新闻媒介从一个权力机构或准权力机构拉到了同公民平等的地位进行诉讼。过去,如果报道有错误,当事人只能要求报纸更正,报纸如果不愿意更正,只能向上级宣传部门告状。上下级部门有时会胳膊朝里弯,有时候就不了了之了。现在有一个中立的第三者──法院──在新闻媒介和被报道的当事人之间进行裁判,在利益上不存在哪一种倾向,它应该是公正的。

(4)报道失态,污染环境

法制新闻报道难免涉及色情、暴力、吸毒等犯罪案件。对这些案件进行适度的报道,既可以起到以案说法的警示作用,也可以增强报道的情节性和可读性。但是,一些新闻媒介和新闻记者为了迎合部分受众的追求感观刺激的需要,对那些骇人听闻的犯罪情节细节,对那些鲜血淋漓的凶杀现场和令人作呕的色情场景,采取自然主义的赤裸裸的展览和渲染,不但使青少年受众的心灵受到不良的影响,也对社会环境造成了污染。

4、法制新闻从业人员现状分析

法制新闻报道是新兴的新闻形态,从事法制新闻报道工作的法制新闻报道队伍,也是一支新兴的队伍。从目前的总体状况看,普遍存在“三多三少”的问题。

(1)从成员结构看,“一专”者多,“双通”者少

法制新闻报道是法制与新闻互相交融、紧密结合的工作,它要求从事这项工作的人员既要具备法律专业知识,又要具备新闻报道专业知识。

但是,从目前队伍情况看,绝大多数媒介是“三分天下”:学新闻(文学)的1/3,学法学的1/3,尚有1/3是没有受过新闻与法律专业教育的;既懂法律又懂新闻的“双通”人才,可谓凤毛麟角。这种情况,当然不能适应法制新闻报道的需要。

(2)从工作状态看,业外分心多,业内用功少

法制新闻报道是一项专业技能和职业道德要求甚高的工作,需要全力以赴的敬业精神。然而,由于法治建设的不完善和市场经济的影响,借报道之名而代人包揽讼词,借采访之名而帮人疏通关系,还有红包、回扣、有偿新闻等现象,既耗费了不少记者编辑的大量的时间和精力,也影响了法制新闻事业的健康发展。

(3)从综合素质看,感性经验多,理论指导少

再深入考察,我们还发现,即使在安心从事法制新闻报道的人员当中,也是埋头采编实务者多、从实践经验提升到以理论指导实践者少。这种重实践、轻理论的状况,不但难以适应法治建设对于法制新闻报道的要求,也造成了整个法制新闻理论研究的严重滞后。

如前所述,法制新闻报道蓬勃发展20多年了,但是可以称之为比较系统的法制新闻学专著,却一直到最近几年才产生。总的来说,20多年来是发展了,改善了。比如媒介数量大大增加,这就大大增加了公民表达的机会。整个法制走向健全,推动新闻媒介在许多方面按照法律的程序进行运作,保障了公民的权利。等等。

5、厘清法律与新闻的一些矛盾

法制新闻报道和法律解释方面是有一些矛盾的。这不是我的观点,是上海社会科学院法学专家魏永征的观点。他认为主要有以下几点:

一是法的稳定性和舆论导向随机性的矛盾,新闻媒介承担着舆论导向的使命,而舆论导向可说是千变万化,同类的事情,在一定形势下需要这样报道,在另外的形势下必须那样报道甚至不准报道,这是难以用稳定化凝固化的法律来规范的。

二是新闻媒介社会控制功能与表达民意功能的矛盾。世界上把表达自由作为大众传播法的核心问题。但是我国民意在大众传播媒介上的表达要服从社会控制即宣传的需要,舆论导向的功能是新闻媒介最重要的功能,而舆论的表达与舆论的导向不是一回事。有时,表达与导向是一致的,那就最好,如《人民日报》登了一位母亲呼吁“扫黄”的来信,正好要抓这个。但有时,舆论反映的问题不是导向要解决的问题,但又确实是要普遍重视的问题,这在法律上就很难规定得那么具体周到。

三是权利的平等性和权力的等级性的矛盾,从法的角度说,新闻传播是一种权利,但是在我国的体制下又不能不在某种程度上“权力化”,新闻媒介都隶属于不同等级的党政机构,不同等级的新闻媒介及其记者的采访报道和舆论监督的权能是不等同的,例如就有党报不得批评同级党委的规定,而权利是普遍适用的,笼统规定采访权、报道权、批评权等将很难操作。

四是法的普遍性和纪律的有限性的矛盾。党的纪律本来只管党内,现在新闻纪律不仅管党报,也管非党报,这在法律上怎么措词?

五是法的刚性和意识形态的弹性的矛盾,文化领域必须区分姓社姓资,这是宪法规定了的,但是具体什么是“社”什么是“资”,又是很难划清的,资本主义思想是不能用法律来禁止的,但是我们又不能让资本主义思想在大众传播媒介上自由传播,在这个领域,难以实行法无禁止即自由。所以文化领域的法律至今只有两部:著作权法和文物保护法。

六是党和政府的喉舌和人民喉舌的矛盾,我是说法律定位的矛盾。在政治学上这个问题早就解决了,党和政府代表人民的根本利益、长远利益、整体利益以及愿望、意志等等,这无疑完全正确。但是在法律上“官”和“民”并不“一体”,而是两种主体,两者会有利益冲突,所以要有行政诉讼,那么我国新闻媒介的法律地位是置于“官”的一边还是“民”的一边?魏永征在《被告席上的记者》中最后谈到对于“公众人物”起诉的新闻侵权采取特殊倾斜时,就碰到这个问题。

依法治国,新闻也要走向法治。但是社会主义新闻事业的法治还没有成功的经验,所以需要研究探索。

综上所述,我们可以这样作一个小结:上个世纪80年代以来中国法治建设和普法教育的进程,推动了法制新闻媒介和法制新闻报道的蓬勃发展;

法制新闻报道在社会上产生的巨大正面效应和负面影响,法制新闻报道队伍自身的欠缺,促使人们从理论上对法制新闻报道的特点、规律和发展趋势,以及法制新闻报道队伍的整体素质的关注和思考,从而呼唤法制新闻学的产生;

法制新闻报道的丰富多彩,依法治国方略的确立,为法制新闻报道提供了可持续发展的基础和保障,拓展了法制新闻报道的广阔空间,也为法制新闻学的研究提供了必要的条件。